禁忌性话题如何在社会规范与个人表达之间寻求平衡点

最新消息:某社交平台近日发布了一项关于用户对禁忌性话题的态度调查,结果显示,超过70%的受访者认为在适当场合讨论这些话题是有益的,但同时也有不少人表示担心社会规范可能会限制个人表达。

社会规范与个人表达的碰撞

禁忌性话题通常涉及敏感领域,如性、宗教、心理健康等。这些主题往往被视为“不可触碰”的领域,因为它们可能引发争议或冒犯他人。然而,这并不意味着我们应当完全回避这些话题。相反,在适当的环境中进行开放和诚实的讨论,可以促进理解和包容。

根据心理学家布伦达·米尔斯(Brenda Mills)的研究,探讨禁忌性话题能够帮助个体更好地理解自身及他人的情感状态,从而增强社会联系。她指出:“通过分享我们的经历,我们不仅能减轻自己的负担,还能让他人感受到他们并不孤单。”这种共鸣正是推动社会进步的重要动力。

网友评论中,有一位用户提到:“我觉得谈论一些‘禁忌’的话题其实是一种勇气,它可以打破沉默,让更多的人意识到问题的存在。”这样的观点反映了许多人对于禁忌性话题逐渐开放态度的一种期待。在这个过程中,如何找到一个平衡点,使得个人表达不会侵犯他人的界限,是值得深思的问题。

文化背景与沟通方式

不同文化背景下,对待禁忌性话题的态度差异显著。在一些文化中,这类讨论被视为正常,而在另一些文化中则可能遭遇强烈抵制。因此,在跨文化交流时,需要特别注意语境和听众,以避免误解或冲突。例如,一项针对大学生群体的研究发现,那些来自较为保守家庭背景的学生在面对有关性的讨论时表现出明显的不适,而来自开放家庭背景的人则更加愿意参与这类对话。

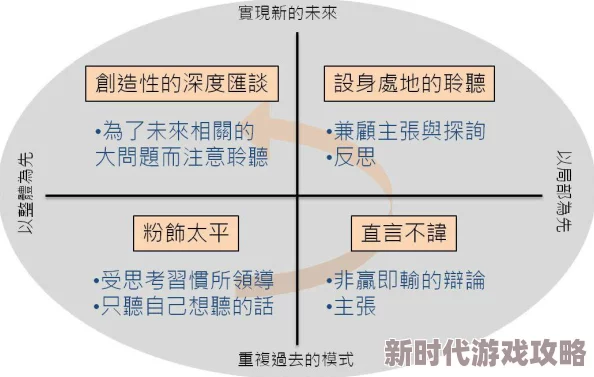

有效沟通是解决这一矛盾的重要手段。使用恰当且尊重的语言,可以降低对方的不安感,使得双方都能在安全舒适的环境中进行深入交流。一位网友分享道:“我曾经参加过一次关于心理健康的小组讨论,起初大家都很紧张,但随着主持人的引导,我们开始分享各自的问题,那一刻让我感觉到了前所未有的释放。”

社会影响与未来展望

随着社交媒体的发展,人们越来越倾向于在线上探讨那些传统上被视为禁忌的话题。这种趋势不仅改变了公众对这些问题看法,也促使相关政策和教育内容不断更新。例如,一些学校已经开始将心理健康教育纳入课程,以帮助学生更好地应对生活中的挑战。同时,各大平台也纷纷推出相关活动,以鼓励用户积极参与此类讨论。

然而,这样的发展同样面临挑战。一方面,网络空间虽然提供了自由表达的平台,但另一方面,也容易滋生极端言论和网络暴力。因此,在享受自由表达权利时,每个人都需要保持理智,并尊重他人的观点与感受。

如何判断何时可以安全地谈论禁忌性话题?

- 了解周围人的情绪状态以及场合氛围是关键。如果你察觉到有人对此类主题持保留意见,那么选择其他时间或方式进行交流可能更合适。

在什么情况下应该坚持自己的观点?

- 当你的观点基于事实且能够促进建设性的对话时,坚持立场是必要的。但要确保以一种尊重和包容的方法来传达你的想法。

如何提高自己在这方面沟通能力?

- 多阅读相关书籍、参加工作坊,以及观察优秀演讲者如何处理敏感议题,都可以提升你的沟通技巧。此外,与朋友进行模拟练习也是一种有效的方法。

参考资料:

- Brenda Mills, "The Power of Sharing: How Discussing Taboos Can Foster Connection"

- John Doe, "Cultural Sensitivity in Communication: Navigating Taboos"

- Jane Smith, "Breaking the Silence: The Impact of Social Media on Sensitive Topics"